-

バックナンバー

- 脚の付け根の骨折 〜早期手術と予防について〜

- 高血圧について

- そのシミ気になりますか? シミにも色々な種類があります

- 便もれ あきらめていませんか? ~便失禁治療の新しい選択肢~

- 女性の尿もれと泌尿器科 ~1人で悩んでいませんか?~

- たかが便秘されど便秘 〜見直しましょう、あなたの便秘〜

- 意外と多い特別な高血圧症 「原発性アルドステロン症」

- ホメオスタシス維持の立役者、内分泌系

- 健康長寿は血圧管理から 高血圧、放置していませんか?

- 認知症と運転免許 ~道路交通法改正について~

- 形成外科×アンチエイジング

- 施設での看取りから 学んだ事

- 「教えて!ドクター ~こどもの病気とおうちケア~」 を利用していますか?

- 運動器エコーによる診断から治療

- つながりと社会参加で健康に

- くろさわ病院新築移転 ~地域包括ケアシステムの拠点を目指して~

- 「糖尿病センター開設」 最近の糖尿病治療事情

- 佐久市立国保浅間総合病院 〜第二次整備事業〜

- 認知症について

- そけいに「膨らみ」 ありませんか?

- 便失禁について ~仙骨神経刺激療法を中心に~

- 糖尿病網膜症で失明しないために

- スギ花粉症・ダニアレルギー を克服しよう〜舌下免疫療法〜

- 皮膚がんを知ろう ~転ばぬ先の杖~

- 弁膜症の新しい治療法 経カテーテル大動脈弁留置術

- 脳の機能は戻るのか? 回復のためにできること

- 「痛み」と 「ペインクリニック」

- 開院から2年、佐久医療センター

- ピロリ菌の話 胃がんにならないためには?

- 心不全を理解しよう

- ホントは怖い糖尿病の話

- 漢方薬治療は どんな病気に効くの?

- 下肢静脈瘤と血管内治療

- 住み慣れた場所で最期まで生活することを支える医療

- コンタクトレンズって本当に安全ですか?

- 在宅ケアの今とこれから

- 認知症の予防 ~認知症に強い脳を目指す~

- 気になるシワやシミ・・・ 皮膚のアンチエイジング

- C型肝炎の最新治療 経口薬の登場で大きく変わる治療

- 海外へ行く前にはご相談を 〜渡航先での健康を守るために〜

- 母乳と薬

- 人工関節置換術について 〜股関節・膝関節の痛みに悩んでいる方へ〜

- 切らずに治すがん治療 〜最新の放射線治療〜

- 運動と心臓病のはなし 心臓リハビリとは?

- あなたはなぜ妊娠しないのか 知っていますか? ~わが子を腕に抱くその日まで~

- 亜鉛欠乏症って?ご存じ?

- 乳がんを簡単にチェック!

- 飛蚊症 何かが飛んで見える? これって眼の病気?

- 最新の画像診断機器

- 老いに負けない、いきいきライフ

月刊ぷらざ編集部(株式会社信州広告社)

Copyright(c) saac.co.ltd All Rights Reserved.

現在は医療機関で亡くなることが当たり前の時代です。それはより高度な医療を受け、より長く生きることが出来るようになった結果です。しかし、その代わりにあなたやあなたの家族の最期は不自由なものになるかもしれません。もし、最期まで住み慣れた場所で暮らしたい、暮らさせたいとあなたが考えたときに、それを支えるための医療があるということを知っていただければと思います。

医療機関で亡くなるのが当たり前の時代![030 [更新済み]](http://sakudaira.info/doctor/wp-content/uploads/sites/8/2015/10/iga01-300x210.jpg)

2014年の厚労省人口動態統計で、死亡場所の種別は病院と診療所で77・3%でした。医療機関で亡くなることは当たり前。それが今を生きる私たちの常識です。

ではこの状態はいつからのことでしょうか。実は人口動態統計が始まった1951年には1割強でした。今から50年ほど前は3割弱。5割に達したのは約40年前、1977年のことでした。30年前には7割弱。8割弱の方が病院で亡くなるようになったのはここ20年ほどの話です。

医療機関で亡くなるのが当たり前となった理由

なぜ医療機関で亡くなることが当たり前となったのでしょうか。今の所考えられるのは、医療技術の進歩によるものです。1970年代以前は、救急医療のレベルはあまり高いとはいえず、医療機関で行う内容と、在宅で行う内容にそれほど大きな隔たりはありませんでした。それ故に在宅で療養する人も少なくなかったと考えられます。しかし1970年代以降、救急医療の技術はめざましく発展しました。緊急検査、画像検査、内視鏡など高度な検査、人工呼吸器、食事が摂れない方のための点滴、緩和医療などの高度な処置。これらにより、平均余命は1960年代と比べ、男女とも約15年延びることになりました。医療技術の進歩による確かな成果であるといえます。

一方で

長く生きられるようになった一方で、様々な矛盾も指摘されるようになりました。特に生活する場所は大きな問題でした。生きてはいるが、そのためには医療機関にとどまるしかない。それで良いのだろうか?やはり生きているからには、住み慣れた場所で暮らしたい。その想いに答える形で、現在の在宅医療は発展してきました。

現在の在宅医療

以前の在宅医療は主に急病に対して、 例えば熱が出たので診察し、解熱剤を注射するといったものでしたが、現在の医療はそれだけでは治療したことになりません。まず診断し、適切な医療を継続的に提供し、必要に応じて急病を診断し、治療します。現在の在宅医療もこの基本に従って行われています。定期的な診察、検査、投薬以外に、酸素投与、胃瘻(いろう)からの栄養投与、中心静脈という心臓に近い血管に管を入れての点滴投与、気管や尿道の管の交換、人工呼吸器なども行っています。急病時の検査、抗生剤や輸液の静脈点滴や皮下点滴も実施しています。また、悪性腫瘍の終末期の緩和ケアなどでは、痛みや呼吸困難に対しての麻薬投与など、医療機関に近い形で専門の処置を行えるようになってきています。

当院における在宅医療の現状

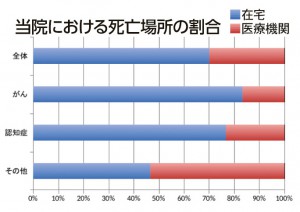

当院では、2014年7月1日〜2015年6月30日の1年間で在宅医療管理中の患者は190名でした。往診と訪問診療は1年間で2309回、うち急病などでの往診は207回、そのうち休日や夜間・深夜の往診は43回でした。特別な医療としては、2014年10月31日の時点で在宅酸素療法8名、胃瘻11名、経鼻胃管1名、在宅中心静脈点滴5名、尿道カテーテル8名、腎瘻(じんろう)1名、気管カニューレ1名、在宅人工呼吸器1名でした。開業した2006年10月23日〜2014年10月31日の約8年間で、病院以外で亡くなった方は172名、病院で亡くなった方は73名でした。

今後の在宅医療の課題

在宅医療の中でも、悪性腫瘍の方が住み慣れた場所で最期まで暮らせる率は高く、当院でも83.3%でした。認知症や老衰の方も76.7%の方が最期まで住み慣れた場所で暮らせています。一方で、心不全や慢性閉塞性肺疾患など病状が予期せず急激に変化する可能性がある疾患の方は46.5%しか最期まで暮らせませんでした。病状が急変する可能性がある疾患の場合、医療技術の面だけでなく、改善の可能性や予後を予測するといった患者自身や家族の意志決定を支えるための資料に乏しいのが課題です。

さいごに

医療が発展し、病院で亡くなることが当たり前となりました。その結果日常から死は切り離され、死に方も自由ではなくなりました。しかし、最期くらい自由で安心出来る住み慣れた場所で暮らしても良いと思いますし、また日常の場に死があることで、次世代に伝えられることもあると考えます。そのときに、医師としてお手伝いすることが出来ればと思います。