-

バックナンバー

- 脚の付け根の骨折 〜早期手術と予防について〜

- 高血圧について

- そのシミ気になりますか? シミにも色々な種類があります

- 便もれ あきらめていませんか? ~便失禁治療の新しい選択肢~

- 女性の尿もれと泌尿器科 ~1人で悩んでいませんか?~

- たかが便秘されど便秘 〜見直しましょう、あなたの便秘〜

- 意外と多い特別な高血圧症 「原発性アルドステロン症」

- ホメオスタシス維持の立役者、内分泌系

- 健康長寿は血圧管理から 高血圧、放置していませんか?

- 認知症と運転免許 ~道路交通法改正について~

- 形成外科×アンチエイジング

- 施設での看取りから 学んだ事

- 「教えて!ドクター ~こどもの病気とおうちケア~」 を利用していますか?

- 運動器エコーによる診断から治療

- つながりと社会参加で健康に

- くろさわ病院新築移転 ~地域包括ケアシステムの拠点を目指して~

- 「糖尿病センター開設」 最近の糖尿病治療事情

- 佐久市立国保浅間総合病院 〜第二次整備事業〜

- 認知症について

- そけいに「膨らみ」 ありませんか?

- 便失禁について ~仙骨神経刺激療法を中心に~

- 糖尿病網膜症で失明しないために

- スギ花粉症・ダニアレルギー を克服しよう〜舌下免疫療法〜

- 皮膚がんを知ろう ~転ばぬ先の杖~

- 弁膜症の新しい治療法 経カテーテル大動脈弁留置術

- 脳の機能は戻るのか? 回復のためにできること

- 「痛み」と 「ペインクリニック」

- 開院から2年、佐久医療センター

- ピロリ菌の話 胃がんにならないためには?

- 心不全を理解しよう

- ホントは怖い糖尿病の話

- 漢方薬治療は どんな病気に効くの?

- 下肢静脈瘤と血管内治療

- 住み慣れた場所で最期まで生活することを支える医療

- コンタクトレンズって本当に安全ですか?

- 在宅ケアの今とこれから

- 認知症の予防 ~認知症に強い脳を目指す~

- 気になるシワやシミ・・・ 皮膚のアンチエイジング

- C型肝炎の最新治療 経口薬の登場で大きく変わる治療

- 海外へ行く前にはご相談を 〜渡航先での健康を守るために〜

- 母乳と薬

- 人工関節置換術について 〜股関節・膝関節の痛みに悩んでいる方へ〜

- 切らずに治すがん治療 〜最新の放射線治療〜

- 運動と心臓病のはなし 心臓リハビリとは?

- あなたはなぜ妊娠しないのか 知っていますか? ~わが子を腕に抱くその日まで~

- 亜鉛欠乏症って?ご存じ?

- 乳がんを簡単にチェック!

- 飛蚊症 何かが飛んで見える? これって眼の病気?

- 最新の画像診断機器

- 老いに負けない、いきいきライフ

月刊ぷらざ編集部(株式会社信州広告社)

Copyright(c) saac.co.ltd All Rights Reserved.

日本人の死因で最も多いのはがんであり、年々増加の傾向にありますが、かつてダントツの1位であった胃がんの死亡率は年々減少しています。その大きな理由は国民のピロリ菌感染率の低下であり、ピロリ菌除菌が盛んに行われることにより、さらに死亡率減少が期待されています。では、ピロリ菌とは一体どのようなものでしょうか。

JA長野厚生連 佐久総合病院 一般外科 (☎0267-82-3131)

夏川 周介 名誉院長

ピロリ菌について

1982年にオーストラリアの医師によって発見されたピロリ菌は、胃の粘膜に生息しているらせん形をした菌で、子どもの頃に感染し、一度感染すると多くの場合、除菌しない限り胃の中に棲み続けます。ピロリ菌に感染すると炎症が起こりますが、この時点では、症状のない人がほとんどです。通常の生活環境では大人になって感染することはごく稀です。

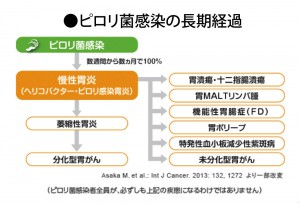

ピロリ菌の感染が続くと感染範囲が「胃の出口」の方から「胃の入口」の方に広がって、慢性胃炎(ピロリ感染胃炎)がすすみます。この慢性胃炎が、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、萎縮性胃炎、胃がん、さらには全身的な病気などを引き起こすことが明らかになってきました。

世界中でこの菌の保持者が発見されており、特に発展途上国では感染率が高く、先進国では感染率が低い傾向があります。ピロリ菌は食べ物や飲み物から感染しやすいため、上下水道の普及率の低い、衛生状態の悪い場所では菌が繁殖しやすく、感染する率が高いとされています。また、同じ国の人でも経済状態の悪い地方ですとピロリ菌に感染しやすく、戦後の衛生状態が悪い時代に生まれ育った人も高い感染率を示しています。

日本人の感染者の数は約3500万人程度と推計されていますが、高齢者の感染率は発展途上国並みの高さで70%以上、若年者は先進諸国並みの低さで10%前後になっています。このように感染率の高いピロリ菌ですが、必ず胃・十二指腸潰瘍や胃がんにするわけではなく、感染している人の約5%程度が病気を発症するのです。しかし、日本人に最も多い胃がんの有力な発症要因であることが明らかになり、2013年2月よりピロリ菌感染が証明され、かつ内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者が保険による除菌治療適応に追加されました。

除菌の方法と問題点

除菌治療は比較的容易で、抗生物質を主体とした薬を1日2回、1週間服用するものです。ただし、問題が2つあります。1つは抗生物質による副作用です。5人に1人ぐらいの割合で下痢、腹痛、じんま疹などの症状が出ますが、ほとんどが軽い症状ですむので、あまり神経質に考える必要はありません。稀に激しい下痢に見舞われる方がいますが、このような場合は服薬を中止して安静、点滴などの全身的治療が必要です。もう1つの問題点は、一次除菌の成功率が80%前後と低いことです。これは服用した抗生物質に対してピロリ菌が耐性をもっていることによって起こります。しかし、薬剤の種類を変え二次除菌を行うことにより90%以上の成功率が得られます。よって、除菌治療の後には必ず、除菌に成功したか否かを確認しておくことが必要です。確認のための検査は約2ヶ月後に行いますが、一般的には最も精度の高い尿素呼気試験法が用いられます。この検査は空腹時に、検査用の薬を飲む前・後に小さな袋に息を吹き込むだけのごく簡単な検査で、苦痛を伴うことはまったくありません。

除菌後の再感染はまずないと考えられています。また、除菌後に逆流性食道炎の症状が出現することがありますが、症状は軽度か一過性のもので薬を服用するほどのものではありません。

除菌をすれば胃がんにならないのか?

よく聞かれる質問ですが、若年者(40歳以下)で萎縮性胃炎がないか、またはごく軽度の除菌者の胃がんの発生率は非常に低いので、5年に一度程度の内視鏡検査で良いと考えられています。しかし、高齢者で明らかな萎縮性胃炎が認められた人の除菌後や、過去に早期胃がんで内視鏡的切除を受けた人などは、胃がん発生のリスクが継続するため定期的な内視鏡検査が必要です。また明らかな逆流性胃炎のある人は食道がんのリスクがあるため、除菌後も定期的な内視鏡検査が必要です。また、日本人に胃がんの多い原因として、塩分の多量摂取が挙げられています。長野県は全国的にも塩分摂取の多い地域ですので、高血圧の予防も含め、日常的に塩分摂取を控えることも大切です。

日本ヘリコバクター学会ガイドラインでは除菌治療の年齢制限は無いとしています。理由は胃がんや胃・十二指腸潰瘍の予防もさることながら、いくつかの疾患との関連があるからです。生来の胃のもたれ、げっぷ、胸やけ、食思不振などの症状で悩んでいる方で、除菌後に胃の調子が良くなり、体重が増えた人を何人も経験しているのも事実です。

現在、多くの方が除菌治療を受けておられますが、さまざまな疑問や誤解があって、検査や治療をためらっている人も少なくないと思われます。かかりつけの先生と相談して、検査・治療を検討してみてはいかがでしょうか。